江文诗

器官移植手术被誉为20世纪最伟大的医学奇迹之一,更是人类生命和人性光辉的延续。当前,实体器官移植已成为治疗终末期疾病的有效手段。然而,移植器官短缺仍是各国面临的共同难题。世界卫生组织(World Health Organization,WHO)敦促各国在器官移植方面应朝着自给自足的方向发展,首先是通过采取有效的预防非传染性疾病及其进展为终末期器官衰竭的措施,同时通过获取足够数量的捐献器官以满足本国的移植需求[1-2]。此外,WHO呼吁各国应致力将死亡器官捐献发挥到最大的潜力,活体器官捐献仅作为扩充器官来源的途径之一[3],并需加强对活体器官捐献和移植的监管[4]。

据全球器官捐献与移植观察站(Global Observatory on Donation and Transplantation,GODT)数据显示,在WHO成员国中,2020年共有90个国家开展了器官移植工作,其中16个国家以活体器官捐献作为移植器官的唯一来源,包括5个亚洲国家、6个非洲国家[5]。

在开展死亡器官捐献工作前,首先需要明确死亡的定义。自20世纪50年代,脑死亡概念首次被提出[6],其后一直被医学界、宗教、法律、伦理等领域专家广泛讨论。由于脑死亡器官捐献(donation after brain death,DBD)的缺血时间和移植质量被证明优于心脏死亡器官捐献(donation after cardiac death,DCD),因此移植界对DBD的迫切需求激增,一定程度上促使了欧洲和北美医学界对脑死亡就是死亡这一概念达成共识。1968年在澳大利亚悉尼召开的世界医学协会正式承认脑死亡即为人类死亡,同年,美国哈佛医学院特设委员会提出了第1个指导脑死亡判定的医学标准,即哈佛脑死亡标准[7]。

至今“脑死亡即为人类死亡”这个说法已被国际学界接受[8]。尽管不是所有国家都对脑死亡进行立法,但不少国家都发布了脑死亡判定的临床指南,脑死亡判定标准也因国家或地区而异[9]。尽管如此,脑死亡的临床评估是相似的[10]。基于文献综述分析以及不同地方医学协会发布的共识以及多学科国际专家组的专家意见,国际神经学界于2020年8月在《Journal of the American Medical Association》发表了关于脑死亡判定的国际专家共识,并制定了在各种情况下确定脑死亡的“最低临床标准”[11]。这份共识有助于指导各地专业协会和各国脑死亡判定的操作和程序的修订,从而提高国家内部和国家之间的判定标准的一致性。

亚洲国家在开展脑死亡概念的专业讨论及启动脑死亡判定的临床实践工作普遍晚于西方国家,每百万人口捐献率(donation rate of per million population,PMP)相对较低。然而,亚洲是世界上面积最大和人口最多的洲,拥有分别来自不同种族、文化和宗教信仰的46.9亿人口[12],分布于47个国家[13]。与器官捐献事业发展成熟的国家相比,我们落后的并不是亚洲文化,也不是组织架构,是缺乏形成区域或国家层面指导器官捐献事业可持续发展的科学理论体系,以及依此衍生的专业人才梯队建设。推动以多学科融合为基础的器官捐献学科体系建设,有效整合多方专业资源,鼓励和倡导DBD工作的开展,将有助于提升我国以至亚洲整体的器官捐献率和移植率,推动全球器官移植的可持续健康发展。

站在中国看亚洲,站在亚洲看世界。本文将重点剖析在近6年全球器官移植发展的新浪潮下,亚洲器官捐献和移植整体格局的变化,并结合中国器官捐献和移植事业自身发展的特征和实践经验,进一步探索DBD的影响因素并提出针对性的应对策略,以期为亚洲及我国器官捐献和移植的可持续发展提供专业参考。

本文分析的数据来源于GODT发布的2015年至2020年全球118个国家的器官捐献和移植数据[5]。在比较全球各大洲的结果部分,根据中华人民共和国外交部发布的“国家地区”定义来划分各个国家所属的大洲[13]。数据显示,2020年共有23个亚洲国家开展器官移植手术,包括中国、印度、韩国、土耳其、日本、伊朗、泰国、沙特阿拉伯、以色列、斯里兰卡、叙利亚、巴基斯坦、马来西亚、孟加拉国、菲律宾、约旦、阿联酋、新加坡、科威特、蒙古、格鲁吉亚、卡塔尔、亚美尼亚。在比较亚洲各个国DBD的结果部分,2020年死亡器官捐献例数>10例的13个亚洲国家纳入分析,包括中国、伊朗、韩国、印度、泰国、土耳其、斯里兰卡、以色列、日本、沙特阿拉伯、马来西亚、科威特、新加坡。这13个亚洲国家约占亚洲国家总数(共47个)的28%,人口数占亚洲总人口数的71%。分析中,中国的数据暂未包括中国香港、中国澳门和中国台湾地区的捐献和移植数据。

1.1 全球范围内,死亡器官捐献仍为移植器官的主要来源

回顾全球器官移植近6年的发展,数据显示全球器官移植数量(包括活体器官移植)由2015年的12.7万例增长至2019年的15.7万例,增幅超过23.5%,各类器官移植量均呈上升趋势。但2020年受新型冠状病毒肺炎(新冠肺炎)疫情的影响,器官移植量下降至13万例,较2019年下降17.6%。各大器官移植量均有所下降,其中肾移植下降尤为明显,同比2019年下降21.0%,其次为肺移植(下降12.7%)和肝移植(下降11.5%)。

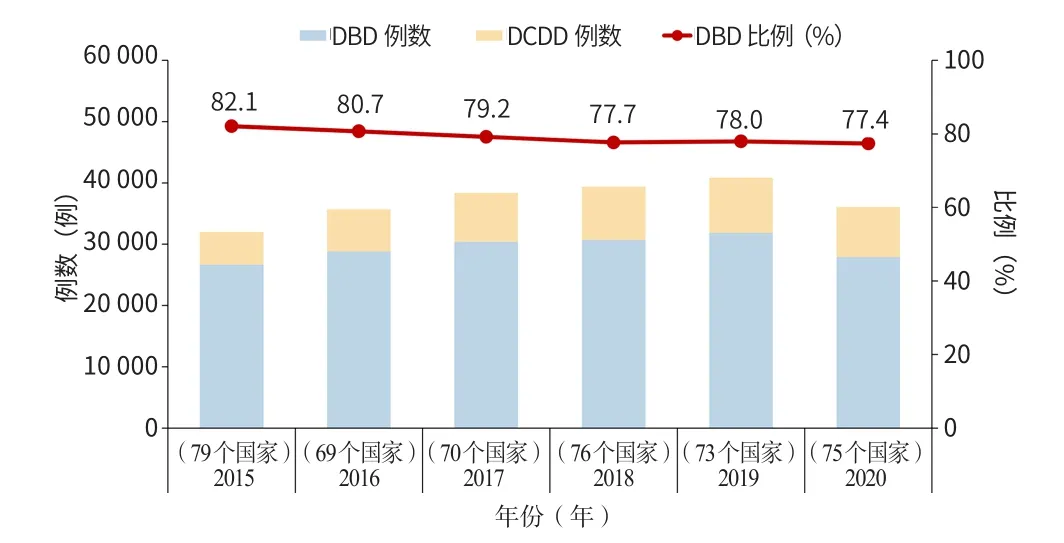

死亡器官捐献在中国也被称为公民逝世后器官捐献(donation after citizen’s death)[14]。随着器官捐献概念的不断普及,各国死亡器官捐献工作体系的不断发展及完善,全球活体器官移植的比例逐年下降,主要是由于活体肾移植比例降幅较为明显,由2015年的40.7%降至2020年的31.7%。而活体肝移植和活体肺移植比例变化不大,2020年的比例分别为20.8%和0.5%。死亡器官捐献仍为全球器官移植的主要来源(图1)。

图1 全球各大器官移植器官来源分布Figure 1 Donor source of organ transplantation in the world

1.2 全球死亡器官捐献中以脑死亡器官捐献为主

DBD和DCD是国际学界对死亡器官捐献常用的分类。随着DCD心脏移植临床应用,“心死亡捐献”最近被国际学界建议改称为“经循环标准确定死亡后器官捐献”(donation after circulatory determination of death,DCDD)[15]。本文在描述中将使用这个新术语。

受到新冠肺炎疫情的影响,2020年全球实施死亡器官捐献3.6万例,与2019年相比下降12.0%。其中,DBD比例为77.4%,DCDD比例为22.6%(图2)。值得注意的是,尽管数据显示全球DBD的比例有逐年下降趋势,但比例的下降并不是由于DBD数量的减少,而是陆续有不同的国家尝试通过不同途径扩充可用移植器官来源,包括应用DCDD[15]。由于DCDD数量的增多,其比例也不断增加。

图2 全球器官捐献发展趋势Figure 2 Global trends in organ donation

2.1 亚洲正逐步打破以活体捐献为移植器官主要来源的格局

以肾移植和肝移植为例,2015年至2020年全球活体肾移植比例整体下降。除移植量较少的非洲外,其他各洲活体肾移植比例逐年下降,其中亚洲下降尤为显著,从2015年的63.1%下降至2020年的52.6%(图3)。2015年至2020年全球活体肝移植比例稳步在18%~20%。欧洲和美洲地区该比例变化不大,亚洲地区下降明显,2020年下降至45.2%(图4)。

图3 全球各大洲活体肾移植和肝移植的比例Figure 3 Proportion of living kidney transplantation and liver transplantation by continents

图4 亚洲肾移植和肝移植器官来源分布Figure 4 Donor source of kidney transplantation and liver transplantation in Asia

尽管如此,亚洲地区活体肾移植、肝移植的比例仍高于全球总体水平(2020年活体肾移植31.7%,活体肝移植20.8%),其死亡器官捐献事业具有很大的发展空间。

2.2 亚洲各国活体肾移植比例变化不大,中国下降明显

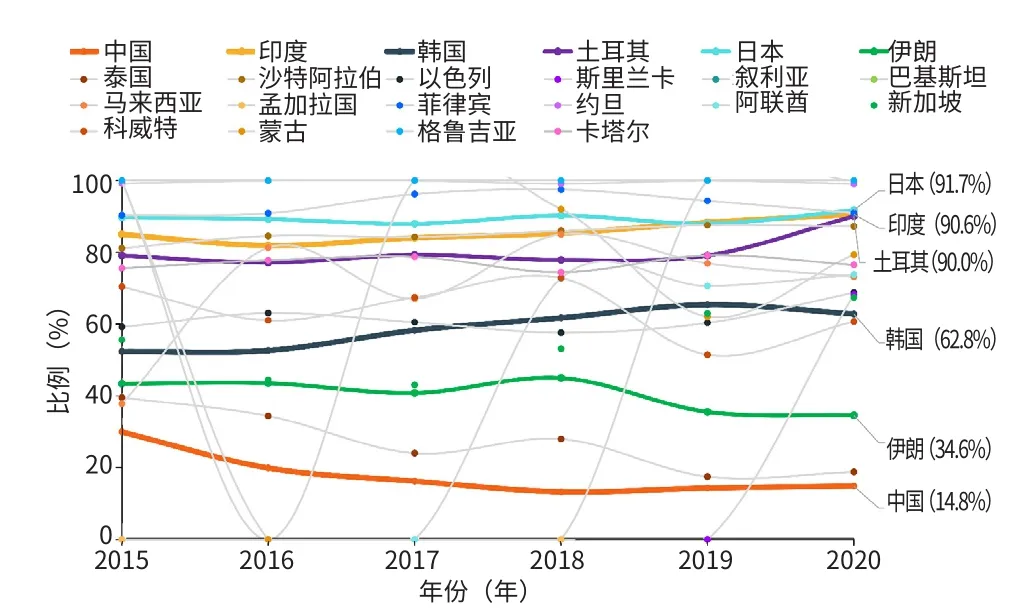

进一步分析亚洲各国肾移植发展趋势,2020年亚洲肾移植总例数(包括活体肾移植)前5名的国家分别为中国(11 037例)、印度(5 486例)、土耳其(2 498例)、韩国(2 280例)、日本(1 697例)。而亚洲活体肾移植主要集中在印度、土耳其、日本等国家(图5)。活体肾移植比例≥90%的国家有叙利亚(100%)、巴基斯坦(100%)、孟加拉国(100%)、格鲁吉亚(100%)、亚美尼亚(100%)、约旦(99.0%)、日本(91.7%)、菲律宾(90.9%)、印度(90.6%)以及土耳其(90.0%)。土耳其、印度、韩国和日本近6年活体肾移植比例变化不大,而中国活体肾移植比例逐年下降明显,从2015年的30.0%降至2020年的14.8%(图6),与其他以活体肾移植为主导地位的国家形成了鲜明的对比,是导致亚洲活体肾移植比例下降的主要原因。我国对活体器官捐献和移植活动的监管尤为严格,其中包括《人体器官移植条例》对活体器官移植受者进行了严格限制,规定活体器官的接受者限于活体器官捐献者的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲,或者有证据证明与活体器官捐献人存在因帮扶等形成亲情关系的人员,并且负责人体器官移植的执业医师应当向所在医疗机构的人体器官移植技术临床应用与伦理委员会提出摘取人体器官审查申请[16]。

图5 2019年和2020年亚洲各国肾移植器官来源分布Figure 5 Donor source of kidney transplantation by Asian countries (2019 vs. 2020)

图6 亚洲各国活体肾移植的比例Figure 6 Proportion of living donor kidney transplantation by Asian countries

纵观中国肾移植近几年的发展,其中值得关注的是,2018年中国修改国家器官分配政策为儿童供肾优先分配给儿童受者,促进了儿童肾移植的发展。2020年中国儿童肾移植总例数达292例,仅次于美国的715例,居全球第2[5]。中国近几年的儿童肾移植主要采用儿童器官捐献供肾,虽然并发症风险相对较高,但能有效避免成人捐献供肾移植的低灌注损伤及废用性萎缩,而且供肾还能随着儿童的生长发育而适应性生长,功能不断增强,具备长期的生理学优势[17]。

2.3 亚洲各国活体肝移植比例上升,但中国变化不大

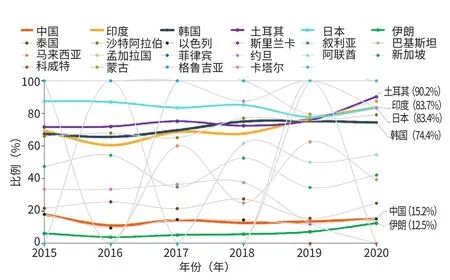

进一步分析亚洲各国肝移植发展趋势,2020年亚洲肝移植总例数(包括活体肝移植)前5名的国家分别是中国(5 842例)、印度(1 780例)、韩国(1 542例)、土耳其(1 320例)、伊朗(606例),活体肝移植主要集中在印度、土耳其、韩国、中国等(图7)。

图7 2019年和2020年亚洲各国肝移植器官来源分布Figure 7 Donor source of liver transplantation by Asian countries (2019 vs. 2020)

活体肝移植比例为100%的国家有巴基斯坦、格鲁吉亚和亚美尼亚,比例>60%的国家有土耳其(90.2%)、蒙古(87.5%)、印度(83.7%)、日本(83.4%)、约旦(83.3%)、沙特阿拉伯(79.1%)和韩国(74.4%)。2015年至2020年间,土耳其(71.6%上升至90.2%)、印度(69.2%上升至83.7%)、韩国(67.4%上升至74.4%)和伊朗(6.3%上升至12.5%)的活体肝移植比例逐年上升。近年来,中国活体肝移植比例变化不大,稳步在15%~18%(图8)。

图8 亚洲各国活体肝移植的比例Figure 8 Proportion of living donor liver transplantation by Asian countries

值得一提的是,近年来我国的儿童活体肝移植得到迅速发展。至2020年,中国儿童肝移植年例数已增加至1 179例[18],成为全球开展儿童肝移植年例数最多的国家[19]。2020年儿童肝移植约占全年肝移植的20.2%,在儿童肝移植中,活体器官捐献的比例为69.2%[18],活体肝移植是中国儿童肝移植的主要选择[20]。

2.4 亚洲各国移植器官来源特点

亚洲各国移植器官来源特点可以总结为以下3个特征:(1)以活体捐献为移植器官主要来源,活体肾移植或肝移植比例均>50%的国家有印度、韩国、土耳其、日本、沙特阿拉伯、以色列、斯里兰卡、叙利亚、巴基斯坦、马来西亚、孟加拉国、菲律宾、约旦、阿联酋、新加坡、科威特、蒙古、格鲁尼亚、卡塔尔、亚美尼亚;

(2)以死亡捐献为移植器官主要来源,且DBD比例高于全球平均水平(77.4%)的国家有伊朗、泰国;

(3)以DCDD[包含脑-心双死亡器官捐献(donation after brain death followed by cardiac death,DBCD)]为移植器官主要来源的国家为中国(图9)。

图9 2020年亚洲各国DBD比例与活体肾移植和肝移植比例Figure 9 Proportion of DBD vs. living donor kidney transplantation and liver transplantation by Asian countries in 2020

3.1 2020年全球PMP为5.8,我国为3.6

2020年,全球PMP为5.8,PMP最高的5个国家分别为美国(38.0)、西班牙(38.0)、爱沙尼亚(25.4)、克罗地亚(25.4)、葡萄牙(24.8)。亚洲国家中,PMP最高的是以色列(10.6),其次为韩国(9.3)、伊朗(7.7)。就PMP而言,中国(3.6)仍处于全球各国的中偏下游水平(图10)。

图10 2020年全球每百万人口年捐献率Figure 10 Global organ donation per million population in 2020

3.2 欧美地区DBD数量增长不断放缓,亚洲近3年DBD数量逐年增加

各大洲DBD比例结果显示,欧美地区DBD数量的增长不断放缓。尽管非洲开展死亡器官捐献例数不多(仍以活体器官捐献为主要来源),但开展的死亡器官捐献全部为DBD。对比欧美地区,虽然亚洲地区DBD比例相对较低,但近3年数量和比例均逐年增加(图11)。

图11 全球各大洲DBD比例Figure 11 Proportion of DBD by continents

3.3 亚洲国家中,中国和日本的DBD比例逐年上升,但中国DBD比例仍较低

纵观亚洲各国DBD的发展特点,在纳入分析的13个亚洲国家中,8个国家2020年死亡器官捐献均来自于DBD。2015年至2020年,中国和日本的DBD比例逐年上升趋势最为明显,但中国DBD比例最低(图12)。

图12 亚洲各国DBD比例Figure 12 Proportion of DBD by Asian countries

3.4 中国脑死亡器官捐献发展趋势

我国自2010年启动公民逝世后器官捐献试点工作起,器官捐献和移植量逐步增加,现已成为全球器官捐献和移植第二大国[21-23]。2020年我国器官移植年手术量占全球年总量的13.8%,占亚洲年总量的比例也从2015年(10 057例)的27.1%增加至2020年(17 949例)的43.3%,为全球和亚洲器官移植数量的增长和事业的发展做出了积极贡献[24-25]。2020年新冠肺炎疫情的爆发放缓了全球器官捐献和移植数量近十年的增长趋势。在疾病负担和移植需求未有显著降低的前提下,我国器官捐献和移植工作在“人民至上,生命至上,坚持动态清零”的疫情防控总方针和相关政策的指引下稳步开展。2020年及2021年我国器官捐献例数保持在5 200例或以上。这一定程度证明了我国在器官来源转型至今,在人民群众医疗诉求和移植需求的持续驱动下,已经形成一个有韧性的、有抗压能力的、并具运作惯性且行业赖以生存的器官捐献与移植工作体系。

纵观亚洲国家中,中国、泰国、伊朗的移植器官以死亡器官捐献为主要来源,活体器官捐献为补充来源。相较于其他亚洲国家,近6年我国活体肾移植比例下降明显,由2015年的30.0%降至2020年的14.8%。活体肝移植比例也从2015年的18.0%降至2020年的15.2%,中国正逐步改变亚洲国家以活体器官捐献为移植器官主要来源的格局。然而,我国DBD比例仍相对较低,DCDD(包括DBCD)为移植器官的主要来源。

近年来,我国的脑死亡判定的临床实践得到不断的推广。国家卫生健康委脑损伤质控评价中心于2013年首次正式制订了脑死亡判定的行业标准。2019年,国家卫生健康委修改、完善并出版了《中国成人脑死亡判定标准与操作规范(第二版)》和《中国儿童脑死亡判定标准与操作规范》[26-27]。此外,国务院办公厅在2021年发布了《关于推动公立医院的高质量发展的意见》,为贯彻落实国家倡导的医疗事业高质量发展精神,国家卫生健康委将“脑损伤评价”和“人体捐献器官获取”作为专业之一,纳入2022年国家医疗质量安全改进目标目录,以进一步加强我国脑死亡判定的规范性,保障捐献器官质量,促进社会伦理进步。

随着我国公民逝世后器官捐献工作的广泛开展及脑死亡概念的推广,脑死亡判定技能培训的持续开展[28],各地医疗机构开展DBD例数及实践经验的不断累积,以及卫生行政政策的推动[29],在多个因素的共同推动下,我国DBD比例由2015年的16%上升至2021年的62.3%。其中,DBCD的数量及比例逐年减少,2021年降至12.3%(图13)。DBD数量的增加,将有效提高我国的捐献器官产出和利用率。

图13 全球、美国、欧洲、亚洲和中国的供者类型比例Figure 13 Proportion of donor type in the world, the United States, Europe, Asia and China

4.1 促亚洲移植健康发展,推动脑死亡捐献是重要策略

1964年,日本千叶县的中山由纪夫进行了亚洲第1例肝移植,移植器官来自1例DCDD供者。这距离Thomas Starzl在美国科罗拉多州丹佛市进行世界上历史性的首次人体肝移植手术仅1年时间[30]。亚洲器官移植发展缓慢的原因有很多。器官移植是一项复杂的医疗项目,需要大量的人力、物力和技术资源的共同配合。然而亚洲的大多数国家都为发展中国家,没有足够的公共医疗资源支撑器官移植项目的大范围推广。再者,亚洲推广器官移植面临的主要障碍是死亡器官捐献的严重短缺,这种严重短缺促使了活体器官移植的发展。

亚洲地区长期以来都以活体器官捐献为器官移植的主要来源,死亡器官捐献仍有很大的发展空间。但随着包括中国在内亚洲部分国家死亡器官捐献工作体系的完善,正逐步打破以活体器官捐献为主的局面。

4.2 亚洲各国脑死亡标准存在差异

本小节纳入分析的13个亚洲国家均制定了脑死亡判定临床标准,但各国对脑死亡的判定标准和临床实践仍存在差异(表1)[31]。大多数亚洲国家都采用了“全脑死亡”的概念,但过去与英国有殖民联系的国家都遵循英国的“脑干死亡”的概念。尽管存在这种差异,与西方国家相比,亚洲国家对脑死亡的判定有更严格的标准[32-33]。亚洲有颁布脑死亡判定临床指南的国家都要求需要两名或更多医师进行脑死亡判定,其指南也倾向于要求接受过神经病学或重症监护专业培训的医师进行判定,并由不直接参与特定患者护理的医师进行脑死亡确认。所有亚洲国家的脑死亡判定指南中,均有实施自主呼吸激发试验(apnea test,AT)的要求。这对执行这些测试的医护人员有更专业的技术要求。总体而言,亚洲国家制定更严格的判定标准可能反映了对脑死亡更为谨慎的立场[33]。

表1 13个亚洲国家脑死亡判定实践Table 1 Brain death determination practice in 13 Asian countries

同样,亚洲国家在法律上承认脑死亡即为人类死亡的时间也晚于欧美国家。斯里兰卡是第1个在1987年通过脑死亡立法的亚洲国家,这是在哈佛脑死亡标准发表后的20年[32,34]。日本直到1997年才制定了脑死亡法。几十年来,脑死亡概念在日本一直备受争议,多个医疗团队因使用DBD供者的器官进行移植而被指控犯有谋杀罪[35-37]。对此,日本对器官移植法进行了两次修订,但日本对脑死亡进行立法只是采取一种妥协的举措,因为仅在器官捐献的前提下,医疗团队才会对患者进行脑死亡判定。此外,在2020年发表的一项研究中,仅55%(384/702)的日本医学生同意成为DBD供者[38]。

截止至2022年,本小节纳入分析的13个亚洲国家均已发布脑死亡判定指南,除中国外,其余12个亚洲国家均已在法律上承认脑死亡。

4.3 亚洲国家脑死亡认知程度普遍较低

尽管大部分亚洲国家都出台了脑死亡判定标准以及脑死亡立法,但多个国家的实践结果显示,公众对脑死亡的看法仍然存在分歧,尤其是日本,其脑死亡的可接受性被激烈争论了30年才被承认(日本器官移植法于1997年颁布,是日本第一部将脑死亡与合法死亡等同起来的官方法律)[39-41]。甚至在新加坡,作为较早的脑死亡立法的亚洲国家之一,公众也在媒体上质疑脑死亡的合法性[42]。2020年中国的一项公民对脑死亡认知及脑死亡标准立法态度的调查结果显示,仅24.3%(295/1 213)认为脑死亡是合理的死亡判定标准,49.8%(604/1 213)的受访者支持脑死亡立法[43]。

大多数的医护人员是认可且支持脑死亡概念的,但仍有部分医护人员对脑死亡概念持怀疑态度[44]。一项在11个国家245家医疗机构进行的涉及重症监护人员的大型研究结果显示,西欧国家对“脑死亡是死亡的有效判断”概念的支持度最高(挪威94.7%,比利时89.7%,克罗地亚67.4%),日本最低(36.4%)[45]。国家的文化和宗教背景与重症监护人员对脑死亡的态度存在显著相关性[46]。该研究结果还显示与医师相比,护理人员对脑死亡概念的接受度相对较低。加拿大渥太华大学的研究组近日发布的一项范围综述结果显示,对脑死亡判定的理解与医护人员的从业资历、训练水平、在医护团队中的角色以及是否接受正规脑死亡判定技术培训等显著相关[44]。因此,针对医务人员开展有关脑死亡的专业教育将有助于提高认识并进一步消除混淆。

4.4 公众信任与传播途径

公众对医疗体系及医护人员的信任是公众认同脑死亡概念、支持脑死亡立法并且信任脑死亡判定的一个重要因素[47]。当公众对医疗体系及医务人员缺乏信任时可能会引发其对脑死亡一系列的担忧,其中包括担心可能会被错误地或过早地诊断为死亡。在此情况下,让家属在脑死亡评估和判定时在场见证是一种解决办法,这样也许可使其更好地理解并接受脑死亡。因此,使家属(公众)见证死亡判定的一些环节,建立公众对脑死亡判定可靠性和专业性的信任似乎是提高其对脑死亡接受度的关键所在。

要获得公众信任,脑死亡的信息需要得到有效及精准传播。这里的传播主要分为两个层面:第一个层面是医疗团队和脑死亡患者家属的沟通;

第二个层面是社会面的科普。

如何与家属进行有效的脑死亡沟通是脑死亡临床实践中非常重要的一步,也是获取脑死亡患者家属信任的关键。正如英国重症医学学界介绍的经验,此类沟通需要突出两点:(1)医师与家属的相关沟通要有铺垫和循序渐进。在初次沟通时,医师先向家属阐述,据当前的病情严重程度怀疑患者已经死亡,但需要做进一步的医学检查予以确认;

也就是说,需要让所有家属知道医护团队将要实施脑死亡判定,以决定患者是否已经死亡。(2)不特别强调“脑”死亡,而是通过检查来确定患者是否已经达到死亡。因为从医学角度,死亡只有一种(脑死亡即死亡)[48]。

通过媒体对脑死亡的描述是在公众中传播脑死亡概念的重要途径之一。脑死亡在媒体上、新闻和医疗影视剧中常被口语化。沙特阿拉伯的一项研究显示,85%听说过脑死亡的学生是从媒体上了解脑死亡的(35.7%来自电视,8.3%来自广播,41.2%来自互联网)[49]。尽管媒体在塑造死亡观点方面发挥了重要作用,但它并不总能准确表述死亡的定义或含义。当新闻中讨论脑死亡时,实际的判定标准很少被提及,而当它被提及时,往往被误传为纯粹的心肺功能停止。媒体的误导性信息也会导致公众对脑死亡的不可逆性产生不信任。此外,媒体围绕死亡和垂死所使用的语言也会引发公众的困惑和误解。一些媒体报道脑死亡相关的标题耸人听闻,或对脑死亡误诊的罕见案例进行密集报道,这些都会破坏公众信任。西班牙和土耳其的相关研究发现,与那些没有从电视上接受这种信息的人相比,从电视上接受关于脑死亡的负面信息的人更难接受脑死亡[50-51]。

此外,日本和丹麦的一些研究数据表明,让公众更多地参与到有关死亡判定的辩论和立法中并不一定能提高公众的信任及其接受度,相反,甚至可能加剧争议[47]。在丹麦,尽管政府投入了巨大的资金赞助大型公共听证会、公共辩论、制作相关主题电影和电视节目,结果却导致公众对脑死亡的不确定性增加[47]。由此在一定程度上反映出,由于脑死亡的问题存在较强的医学专业性,在推动脑死亡在社会层面的实践时,更多的是向公众科普脑死亡的概念,以及让公众认可脑死亡判定标准和实施过程的专业性和可信性,而非让公众参与脑死亡的相关讨论。

4.5 脑死亡认知程度与亚洲器官捐献率呈相关性

“公众对脑死亡认知”的相关研究大多数与器官捐献和移植密切相关,尤其集中在“公众拒绝器官捐献是由于对脑死亡认知不足”这类问题上。巴西的一项研究显示,尽管80.1%的家庭成员同意其家属逝世后进行器官捐献,但当“死亡”一词被替换为“脑死亡”时,这一比例下降了20%[52]。亚洲国家也同样面临这种问题,土耳其的一项全国性调查中,85.2%的成年参与者表示当其家属被宣布脑死亡时他们会拒绝同意器官捐献[51]。中国、土耳其、马来西亚和叙利亚最近发表的实证研究发现,对脑死亡和器官捐献的了解越多,对器官捐献的认同度就会越高,捐献意愿也会随之增强[51,53-55]。这些研究在某程度上反映出,加强脑死亡的宣传和公众认知有助于器官捐献率的提升[55]。但在一些脑死亡判定实践已广泛铺开的国家,仍有研究显示,部分人认为如果患者的家属同意器官捐献,患者有可能会被提早判定为死亡,其治疗和护理也会受到干预[33]。因此,应区分脑死亡和器官捐献的概念,尤其在医护人员与脑死亡家属沟通时应明确区分脑死亡和器官捐献两部分的谈话,并进一步强调“死亡在前,捐献在后”这一国际公认的伦理原则。

4.6 展望中国脑死亡器官捐献的可持续发展

在中国,尽管DBD工作起步晚且仍然保持着传统死亡学说,但在临床实践中,获取脑死亡患者的捐献器官进行移植的临床医疗活动一直存在。这类临床活动在现实工作中无法避免,并存在较大的需求。但却由于缺乏脑死亡相关的法律,这类临床实践存在法律风险,使得医护团队可能游走在法律的边缘,从而导致我国在脑死亡立法进程中的滞后性[56]。

脑死亡作为一种科学的人类死亡概念,其推广能促进我国医疗事业的高质量发展。早在1988年,我国医学界就脑死亡标准立法的理论研究与临床实践有所探索[56]。近年来,也有数位专家向全国人民代表大会提出脑死亡立法的相关意见[57]。

脑死亡立法不仅是医学界的话题,其关乎一系列重大民生和社会问题。因此公众信任和临床实践的专业保障是脑死亡立法的重要基础之一。围绕这两个关键点,以下几项建议措施可作参考:(1)明确脑死亡立法的主要原因和根本目的。脑死亡立法有助于鼓励和倡导人民群众树立科学的生死观,帮助脑死亡患者家属做出更符合现实情况的决策,减少国家及患者家属在无效的医疗资源的耗费,提升患者家属对国家医疗政策和体系的信任度及医疗服务满意度。器官捐献和移植不应是推动脑死亡立法的主要原因和根本目的。同时,要获得公众长期而稳固的信任,避免利益冲突和对脑死亡判定专业性和客观性的质疑,必须强调“死亡发生在前,器官捐献在后”的伦理原则。(2)从一线做起,加强急诊科、重症医学科、神经科等医护团队脑死亡判定的实践能力,以及和脑死亡患者沟通病情的能力,从而提高患者和家属对医护团队开展脑死亡判定专业性的认可程度以及医疗服务的满意度。(3)加强新生代医学主力军的科学吸收,进一步完善住院医师培训和高等院校医学生教学课程中脑死亡的专业知识模块,全面提升医护人员对脑死亡的整体知识和态度。(4)在社会层面,通过必要的公众宣传和公民教育,提升公众对脑死亡的认知程度,考虑将脑死亡的医学教育纳入国家的教育体系,提高国民对生死教育和安宁疗护的认识,从而帮助人们建立科学的生死观和积极的人生观。(5)还有一点也至关重要,消除公众和社会各界对“器官获取”旧有的负面刻板印象,重新树立“器官捐献”的学科专业形象及人文内涵。搭建器官捐献学科体系的总体目标是通过建立一套科学的、具有鲜明的医学人文特点的,完善的理论体系,依此衍生相关的专业技能和专业人才,并指导行动实践及捐献事业的可持续发展,从而保障捐献者及其家属的合理权益,以及最大化移植受者的健康权益,促进人类社会和谐发展。器官捐献学科体系建立和发展符合推动我国器官捐献和移植事业高质量发展的根本要求。此外,器官捐献是通过多学科融合驱动学科专业建设的典型例子。以维护捐献、家属和移植受者权益为中心,以器官捐献为主线,遵从多方共创、共建、共促、共享、共赢的合作原则,推动器官捐献的多学科融合发展和综合人才培养,有望能获取学界及社会各界对脑死亡临床实践及器官捐献工作的专业认同。

同时,不能忽视媒体在宣传脑死亡概念发挥的特别作用。加强对相关报道在专业层面的审核有助于脑死亡科学信息的健康传播。正确区分脑死亡和器官捐献的理念传播,并进一步强调“死亡在前,捐献在后”这一国际伦理标准,可减少公众对脑死亡判定的专业性和客观性的相关质疑。

然而,缺乏脑死亡立法的支持可能是我国DBD比例较低的原因之一。有研究显示,即使部分国家有脑死亡立法的支持,但死亡器官捐献率依然很低。事实上,美国、西班牙和克罗地亚等国已经发现成功的器官捐献体系需要各方面的多管齐下[58-61]。这包括推动器官捐献的学科化建设,设立专业的捐献机构或团队,在每家医院任命训练有素的器官捐献协调员、制定供者识别最优策略和家属沟通标准流程,合理降低获取成本,优化协调及管理机制,加强针对医疗机构及医护人员(重症医学)的专业培训,提升家属关怀服务质量增强家属满意度,加强公共教育和社会宣传提示公众信任度等措施的共同推动[62]。

在亚洲国家推进DBD是一项巨大的挑战。但千里之行,始于足下。相信在当地政府和民众的支持下,通过完善立法及监管体系,鼓励多部门扶持政策的出台,行业加强学科体系建设和人才培养,扩大教育及宣传力度等多个途径,在可预见的未来将有较大的改善。推动包括我国在内的亚洲国家的死亡器官捐献工作,也将进一步促进全球器官捐献和移植事业的可持续健康发展。

猜你喜欢 脑死亡活体肝移植 纤支镜肺泡灌洗在脑死亡边缘性供肺维护中的作用昆明医科大学学报(2022年1期)2022-02-28让活体肝移植研究走上世界前沿华人时刊(2020年21期)2021-01-14活体器官移植,你怎么看?保健医苑(2020年1期)2020-07-27基于安全加密的人脸活体检测技术电子制作(2019年10期)2019-06-17论采用脑死亡标准的伦理挑战*中国医学伦理学(2019年2期)2019-01-18脑死亡立法:不敢打开的“潘多拉魔盒”?华声(2018年5期)2018-06-21“汪星人”要打“飞的”——话说活体空运百科探秘·航空航天(2015年10期)2015-11-071例肝移植术后肝功能异常患者的药学监护中国药业(2014年19期)2014-05-17《肝移植》(第2版)出版中华移植杂志(电子版)(2012年3期)2012-08-15刍论中国脑死亡立法行政与法(2010年4期)2010-12-26